成人式は18歳か20歳か?何歳で行うかや準備スケジュールを解説

成人式は人生の大きな節目となる大切なイベントです。しかし、2022年の法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、「成人式は何歳で行うの?」と悩む方が増えています。

また、振袖選びや準備スケジュール、振袖に込められた意味など、知っておきたいポイントもたくさんあるでしょう。

この記事では、成人式の年齢や地域差、準備の進め方、振袖選びのコツまで、これから成人式を迎えるご本人やご家族に役立つ情報をわかりやすく解説します。

目次

成人式は何歳で行う?

法律上の成人年齢と成人式の開催年齢は必ずしも一致していません。ここでは、成年年齢の変更点と、現在主流となっている成人式の対象年齢について解説します。

成年年齢が20歳から18歳に引き下げ

2022年4月の法改正により、日本の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

この変更によって、18歳になると親の同意を得ずにさまざまな契約を結ぶことができるようになり、社会的にも『大人』として扱われる場面が増えました。

世界的にも18歳を成人とする国が多いことや、選挙権の年齢引き下げの流れなどが背景にあります。

ただし、飲酒や喫煙、競馬などの一部は引き続き20歳からと定められています。

成人式の対象年齢は20歳が主流

成年年齢が18歳に引き下げられた現在でも、成人式の対象年齢は従来通り20歳が主流となっています。

全国の多くの自治体では、これまで通り20歳を迎える方を対象に『二十歳の集い』『二十歳を祝う会』『二十歳の式典』などに変更する自治体も増えています。

なお、成人式の名称や開催時期は自治体によって異なる場合があるため、参加を予定されている方は、お住まいの自治体の案内を確認しましょう。

なぜ成人式は20歳が多いの?その理由

法律上の成人年齢が18歳に変わった今でも、ほとんどの地域で20歳を迎える方を対象に成人式が開かれています。

なぜ成人式は今も20歳で行われることが多いのでしょうか。

ここでは、成人式が20歳で行われる理由について、実際の生活面と文化的な観点の両方から紹介します。

18歳での実施が難しい背景

成人式を18歳で行わない理由には、実際の生活や進路のタイミングが大きく関わっています。

多くの18歳は高校3年生で、ちょうど受験や就職活動の真っ只中です。この大切な時期に成人式の準備や参加をするのは、本人やご家族にとって負担が大きくなってしまいます。

また、もし18歳で成人式を開催すると、初年度は18歳・19歳・20歳の3学年が一度に対象となるため、会場の確保や運営も難しくなります。

さらに、18歳ではまだお酒やたばこが認められていないため、式後の集まりなども制限されてしまいます。こうした理由から、多くの自治体では20歳での成人式を続けているのが現状です。

文化的な意味合い

成人式が20歳で行われるのは、日本ならではの文化や伝統も大きく関係しています。

20歳は昔から『大人への仲間入り』として特別に考えられてきた年齢で、飲酒や喫煙などの新しい権利が認められる節目でもあります。

成人式は、家族や地域の方々と一緒に成長をお祝いする大切な行事です。振袖やスーツなど、特別な装いで参加することで、人生の大きな節目を実感できるのも魅力の一つです。

こうした背景から、20歳での成人式は単なる年齢の区切りではなく、社会や家族にとっても大切なイベントとして受け継がれています。

地域による成人式の年齢差

成人式の年齢や開催時期は全国で統一されているわけではなく、地域や自治体によってさまざまです。

多くの自治体では従来通り20歳を迎える年に成人式を行っていますが、一部では18歳や19歳を対象とするケースもあります。

例えば、三重県伊賀市や北海道別海町、宮崎県美郷町、大分県国東市などが18歳での成人式を実施した事例として挙げられますが、住民の反対や参加しやすさを考慮し、再び20歳に戻す動きも見られます。

この違いは、成人式が国の法律で決められている行事ではなく、各自治体が独自に開催年齢や時期を決定しているためです。

また、東北や北陸地方では、冬の厳しい気候を避けるため、8月や春休みなど1月以外の時期に成人式を開催する自治体も多くあります。

このように、成人式の年齢や時期は地域の事情や伝統、参加しやすさを重視して決められているため、参加を予定している方はお住まいの自治体の案内を確認しましょう。

今後10年間の成人式対象者一覧

成人式は何歳で行うのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

2022年の民法改正で成年年齢は18歳に引き下げられましたが、現在も多くの自治体では20歳を迎える年に成人式を開催しています。

ただし、一部の自治体では18歳や19歳を対象とする場合もあるため、必ずお住まいの地域の案内を確認しましょう。

ここでは、今後10年間の成人式対象者(20歳を対象とする場合)を分かりやすく一覧表にまとめました。自分やご家族がいつ成人式を迎えるのか、早めに把握して準備を進めておくと安心です。

| 成人式の年 | 対象となる生年月日 |

|---|---|

| 2025年 | 2004年4月2日〜2005年4月1日生まれ |

| 2026年 | 2005年4月2日〜2006年4月1日生まれ |

| 2027年 | 2006年4月2日〜2007年4月1日生まれ |

| 2028年 | 2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ |

| 2029年 | 2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ |

| 2030年 | 2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ |

| 2031年 | 2010年4月2日〜2011年4月1日生まれ |

| 2032年 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ |

| 2033年 | 2012年4月2日〜2013年4月1日生まれ |

| 2034年 | 2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ |

成人式に向けた準備スケジュール

成人式は一生に一度の大切なイベントだからこそ、しっかりと準備を進めたいものです。

しかし、何から始めればいいのか、いつ頃どんな準備をすればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、成人式に向けて押さえておきたい準備の流れや、理想的なスケジュールについて分かりやすく紹介します。

成人式2年〜2年半前:振袖選び

成人式の準備は、早めに動き出すことで理想の振袖や着付けの時間を確保しやすくなります。特に振袖選びは、成人式の2年〜2年半前から始めるのが理想的です。

この時期は新作や人気のデザインが豊富に揃っているため、自分の好みやトレンドを反映した一着が見つかりやすくなります。

レンタルや購入、どちらにするかもゆっくり検討でき、小物や帯などのコーディネートも余裕をもって選べます。

早めに決めておくことで、ヘアセットや着付け、前撮りの予約もスムーズに進められるのが大きなメリットです。

あまり早すぎると好みが変わることもあるので、2年〜2年半前がちょうど良いタイミングと言えるでしょう。余裕を持った準備で、当日を安心して迎えられます。

成人式半年前〜3か月前:前撮り写真撮影・ヘアメイクや着付け予約

成人式の半年前から3か月前には、前撮り写真の撮影やヘアメイク・着付けの予約をします。

前撮りは春から秋にかけてが人気で、桜や紅葉など季節のロケーションを活かした撮影ができるのが魅力です。

特に人気のスタジオや希望の日時は早めに埋まってしまうため、3か月〜半年前には予約を済ませておくと安心でしょう。

また、成人式当日のヘアメイクや着付けも同時期に予約が集中します。希望する美容室や時間帯を確保するには、遅くとも半年前までの予約が理想的です。

計画的に準備を進めることで、当日もゆったりとした気持ちで素敵な振袖姿を楽しめます。

成人式に振袖を着る意味

成人式に振袖を着ることには、見た目の華やかさだけでなく、さまざまな意味や願いが込められています。ここでは、成人式に振袖を着る意味について、3つの視点からわかりやすく紹介します。

大人への階段を上る意識をもつ

成人式で振袖を着ることには、『大人としての自覚をもつ』という大切な意味があります。

振袖は未婚女性の第一礼装とされ、普段の装いとは異なる華やかな着物に袖を通すことで、これまでの自分とは違う新たな一歩を踏み出す気持ちが芽生えます。

人生の節目である成人式に格式高い振袖を選ぶことで、自然と『大人になった』という意識が高まり、自分自身の成長を実感できるでしょう。

また、晴れやかな装いを身にまとうことで、家族や周囲の方々にも新成人としての決意や自覚を伝えることができます。

こうした体験が、社会の一員としての自覚や責任感を育むきっかけとなっているのです。

厄払いと祝福

振袖には、厄払いと祝福の意味も込められています。日本では古来より『振る』という動作に、厄を払ったり身を清めたりする力があると信じられてきました。

特に女性の厄年とされる19歳前後に、長い袖の振袖を着ることで、災いや病気から身を守り、これからの人生が幸せでありますようにという願いが込められています。

成人式で振袖を着る習慣は、こうした伝統的な意味合いを現代に受け継ぐものでもあるのです。

晴れの日に振袖をまとうことで、厄を払い、人生の新しい門出を祝福するという、日本ならではの美しい文化が息づいています。

感謝の気持ち

成人式に振袖を着ることには、これまで支えてくれた家族や周囲の方々への感謝の気持ちを伝えるという意味もあります。

華やかな振袖姿で成人式に出席することで、成長した姿を親や親戚、恩師に見てもらい、これまでの愛情やサポートに「ありがとう」の気持ちを表現できます。

一生に一度の大切な節目に、特別な装いで感謝を伝えることは、家族にとっても大切な思い出となるでしょう。

振袖を選ぶ時間や当日の支度も、親子や家族で過ごす貴重なひとときです。こうした経験を通して、感謝の気持ちを改めて実感できるのも、成人式に振袖を着る大きな理由のひとつです。

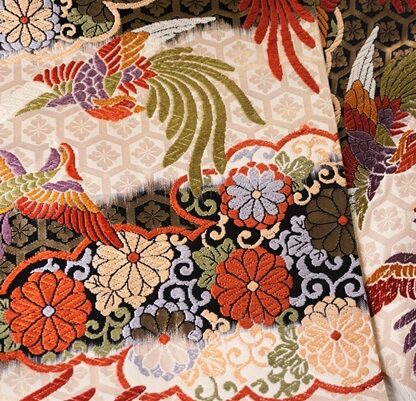

振袖の柄と色に込められた意味

成人式で身にまとう振袖には、華やかさだけでなく、柄や色ごとにさまざまな意味や願いが込められています。

振袖の柄は古典的な桜や梅、扇、鶴などの伝統的なモチーフから、バラや蝶といった現代的なデザインまで幅広く、それぞれに『長寿』『繁栄』『幸せ』『厄除け』などの縁起の良い意味があります。

例えば、桜は新しい門出や豊かさ、扇は末広がりの繁栄、鶴や亀は長寿を象徴しています。色にも意味があり、赤は情熱や魔除け、青は知性や落ち着き、白は純粋さ、ピンクは優しさや愛情を表します。

こうした意味を知ることで、自分の願いやイメージに合った振袖選びがしやすくなります。

成人式は人生の大きな節目。柄や色に込められた想いを大切にしながら、自分らしい一着を選んでみてはいかがでしょうか。

成人式の振袖の選び方のポイント

成人式の振袖選びは、一生に一度の大切な思い出づくりの第一歩です。まずは、自分が「こんな振袖が着たいな」と思うイメージをふんわり描いてみてください。

カタログやSNSで気になる色や柄をチェックしておくと、実際にお店で選ぶときもスムーズです。

振袖は、身長や体型によって似合うデザインが違うため、試着をしながら顔映りや全体のバランスを見てみるのがおすすめです。

背が高い方は大きめの柄や深い色、小柄な方は小さめの柄や明るい色がよく似合います。また、肌や髪の色に合わせたパーソナルカラーを意識すると、より自分らしさが引き立ちます。

最近はアプリで簡単にパーソナルカラー診断もできるので、ぜひ活用してみてください。

さらに、帯や小物のコーディネートも大切なポイントです。振袖の柄や色に合わせて小物を選ぶと、全体に統一感が出て素敵に仕上がります。

自分の『好き』と『似合う』を大切にしながら、納得できる一着を見つけてください。

まとめ

2022年の法改正で成年年齢は18歳に引き下げられましたが、実際の成人式は今も全国のほとんどの自治体で20歳を対象に開催されています。

名称も『二十歳の集い』『二十歳を祝う会』『二十歳の式典』などに変わりつつありますが、開催年齢や時期は自治体ごとに異なるため、事前の確認が大切です。

株式会社辻和では、初めての方でも安心して振袖選びができるよう、会員制によるきめ細やかなサポート体制を整えています。

経験豊富なきものコーディネーターが、お客様一人ひとりのご要望やご相談に丁寧に対応します。特別な日を華やかな振袖で思い出を彩りたい方は、ぜひご相談ください。